|

| Akumal |

Por Addy Góngora Basterra.

Me resulta inevitable parrandear los ojos por libros ajenos cuando vacaciono con otras personas que leen. Así que entre mi compañía de estos días, se encuentra una lectora de Vargas Llosa que hoy me leyó en voz alta y bajo un sol despeinado el fragmento que transcribo a continuación. Contaré brevemente por qué me lo leyó. Un par de horas antes, cuando el sol no estaba tan alto ni derrochaba su fulgor, tomando café platicamos sobre psicología tradicional y psicología posmoderna y sobre cómo, a mi parecer y a la de muchos, la conversación en la terapia puede curar historias sin medicamento. Historias que "se curan" con historias.

Antes de leerme, mi compañía gritó desde la sombra en la que estaba: "Ey Güera -alguna vez fui güera y quienes me conocen desde entonces así me llaman- este personaje de mi libro está como lo que platicábamos". Antes de transcribirlo haré una anotación: la palabra "Acémila", según la Real Academia, significa: Mula de carga | Asno | Persona Ruda. Dicho lo anterior, va el fragmento:

… cuando el joven se enteró —maná que cae del cielo, lluvia sobre sediento arenal— de la existencia de alguien que no era sacerdote ni brujo y sin embargo curaba almas: la doctora Lucía Acémila.

Mujer superior y sin complejos, llegada a lo que la ciencia ha dado en considerar la edad ideal —la cincuentena—, la doctora Acémila —frente ancha, nariz aguileña, mirada penetrante, rectitud y bondad en el espíritu— era la negación viviente de su apellido (del que se sentía orgullosa y que arrojaba como una hazaña, en tarjetas impresas, o en los rótulos de su consultorio, a la visión de los mortales), alguien en quien la inteligencia era un atributo físico, algo que sus pacientes (ella prefería llamarlos amigos) podían ver, oír, oler. Había obtenido diplomas sobresalientes y copiosos en los grandes centros del saber —la teutónica Berlín, la flemática Londres, la pecaminosa París—, pero la principal universidad en la que había aprendido lo mucho que sabía sobre la miseria humana y sus remedios había sido (naturalmente) la vida. Como todo ser elevado por sobre la medianía, era discutida, criticada y verbalmente escarnecida por sus colegas, esos psiquiatras y psicólogos incapaces (a diferencia de ella) de producir milagros. A la doctora Acémila la dejaba indiferente que la llamaran hechicera, satanista, corruptora de corrompidos, alienada y otras vilezas. Le bastaba, para saber que era ella quien tenía razón, con la gratitud de sus amigos, esa legión de esquizofrénicos, parricidas, paranoicos, incendiarios, maníaco-depresivos, onanistas, catatónicos, criminosos, místicos y tartamudos que, una vez pasados por sus manos, sometidos a su tratamiento (ella hubiera preferido: a sus consejos) había retornado a la vida padres amantísimos, hijos obedientes, esposas virtuosas, profesionales honestos, conversadores fluidos y ciudadanos patológicamente respetuosos de la ley.

Mario Vargas Llosa.

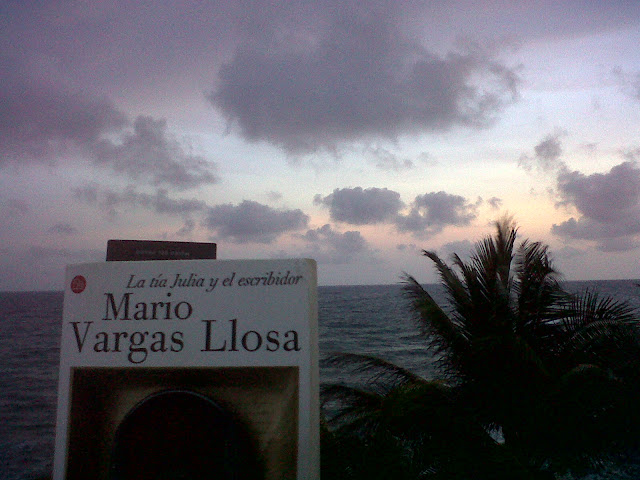

Fragmento del libro "La tía Julia y el escribidor" que por estos días anda leyendo Leticia Villarreal y que en traje de baño, generosamente y sin saberlo, aportó a Letranías.

En el mar, la vida es más sabrosa,

en el mar, te quiero mucho más...